Kath. Mysterienkult

Fisch, Freitag und das Frühlingsfest (Ostern) Ralph Woodrow: "Die römische Kirche - Mysterienreligon aus Babylon", Verlag 7000, 1. Aufl. 1992, Kap. 19, S. 148-155

Inhaltsübersicht:

- Fisch am Freitag - das Symbol der Muttergöttin an ihrem Tag

- Das Osterfest

- Ostereier

- Osterfeuer und Osterhase

- Der Sonnenaufgangsgottesdienst

- Die Fastenzeit

Fisch am Freitag - das Symbol der Muttergöttin an ihrem Tag Aus der Schrift erkannten wir einige Gründe, den Freitag als Kreuzigungstag Jesu in Frage zu stellen. Dennoch enthalten sich jeden Freitag viele Katholiken vom Fleisch und essen Fisch, angeblich zum Gedenken der Kreuzigung, die am Freitag stattgefunden haben soll.

In den Vereinigten Staaten wird von den Römischen Katholiken nicht mehr verlangt, daß sie am Freitag auf Fleisch verzichten müssen wie es früher gefordert wurde, mit Ausnahme der Fastenzeit; trotzdem halten viele an der Tradition, freitags Fisch zu essen, fest.

Natürlich assoziiert die Heilige Schrift an keiner Stelle Fisch mit dem Wochentag Freitag.

Die Illustration zeigt die Göttin Venus mit ihrem Symbol, dem Fisch.5

Darüber hinaus stammt das Wort »Freitag« von dem Namen der »Freya«, die als die germanische Göttin des Friedens, der Freude und der FRUCHTBARKEIT angesehen wurde.

Das Symbol ihrer Fruchtbarkeit war der FISCH. Schon in sehr alter Zeit war unter den Chinesen, den Assyrern, Phöniziern, Babyloniern und anderen Völkern der Fisch ein Symbol der Fruchtbarkeit.1

Fisch wird in den semitischen Sprachen »dag« genannt, was Vermehrung der Fruchtbarkeit impliziert,2 und das mit gutem Grund. Ein einziger Kabeljau bringt jährlich bis zu 9.000.000 Fischeier hervor; die Flunder 1.000.000; der Stör 700.000; der Flußbarsch 400.000, die Makrele 500.000, der Hering 10.000 usw.

Die römische Göttin der sexuellen Fruchtbarkeit hieß Venus. Von ihrem Namen stammt das Fremdwort 'venerisch' (wie z.B. bei den venerischen Krankheiten = Geschlechtskrankheiten). Freitag wurde als der ihr geweihte Tag angesehen, denn es wurde geglaubt, daß der Planet Venus die erste Stunde des Freitags bestimmt, und dieser Tag wurde daher »dies Veneris« genannt. 3 Und der Fisch wurde als das ihr heilige Tier angesehen.4

Die nebenstehende Illustration wurde im »Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism« (Antike heidnische und moderne christliche Symbolik) gefunden.

Fischsymbol

Den Fisch betrachtete man als das heilige Tier der Aschtoreth (der Name der semitischen Göttin, die die Israeliten anbeteten).

Isis und Horus

Im alten Ägypten wurde Isis manchmal mit einem Fisch auf ihrem Kopf dargestellt, wie in der nebenstehenden Illustration zu sehen ist. In Anbetracht der Tatsache, daß der Freitag nach der Göttin der sexuellen Fruchtbarkeit benannt wurde, der Freitag der ihr geheiligte Tag war und der Fisch ihr Symbol 6, scheint es mehr als Zufall zu sein, daß es gerade der Freitag ist, an dem die Katholiken aufgefordert sind, sich von Fleisch zu enthalten und stattdessen Fisch zu essen!

Wir haben bereits festgestellt, warum einige Christen den Freitag als den Tag der Kreuzigung und den Ostersonntag als den Tag der Auferstehung ablehnen. Woher kommt nun das Osterfest? Haben die ersten Christen Eier gefärbt? Haben Petrus oder Paulus jemals dazu aufgefordert, einen Sonnenaufgangsgottesdienst an Ostern zu halten? Die Antworten liegen natürlich auf der Hand.

Das Osterfest Das Wort »Ostern« erscheint in der Luther Bibel (1912)». . . und gedachte, ihn nach Ostern dem Volk vorzustellen« (Apg.12,4). Das Wort, das hier mit »Ostern« übersetzt wird, heißt »pascha«, das, wie alle Gelehrten wissen, das griechische Wort für das jüdische Passahfest ist und keine Verbindung zu dem Wort »Ostern« hat.

Es ist allgemein bekannt, daß »Ostern« kein christlicher Begriff ist - nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung. Der Name stammt von einer heidnischen Göttin, der Göttin des aufgehenden Lichtes des Tages und des Frühlings. »Ostern« ist nichts anderes als die moderne Form für Eostre, Ostera, Astarte oder Ishtar; nach Hislop wird letzterer Name genauso ausgesprochen wie heute das englische Wort für Ostern »Easter«.7

Ostereier

Wie das Wort »Ostern«, so haben auch viele Eigenarten ihre Wurzeln in nicht-christlichen Religionen. Ein Beispiel dafür sind Ostereier, die gefärbt, versteckt, gesucht und gegessen werden - eine Sitte, die heutzutage ohne Hintergedanken durchgeführt wird und mit der auch Spaß und Spiel für die Kinder verbunden ist. Dieser Brauch hat jedoch seinen Ursprung nicht in der Christenheit.

Das Ei war ein geheiligtes Symbol bei den Babyloniern, die an eine alte Fabel glaubten, die von einem riesengroßen Ei handelte, das angeblich vom Himmel in den Fluß Euphrat gefallen sei. Nach dem alten Mythos wurde aus diesem wundersamen Ei die Göttin Astarte (Ostera) ausgebrütet. So wurde das Ei das Symbol für die Göttin Ostera. 8

Den alten Druiden diente das Ei als heiliges Emblem ihres götzendienerischen Ordens.9

An der Spitze der Ceres-Prozession in Rom wurde ein Ei getragen.10

In den Bacchus-Mysterien wurde ein Ei dem Götzen geweiht.

Die Chinesen verwendeten bei religiösen Festen gefärbte oder bemalte Eier.

In Japan gab es einen alten Brauch, das heilige Ei grell anzumalen.

In Nordeuropa wurden in vorchristlicher Zeit Eier bemalt und als Symbole für die Göttin des Frühlings verwendet.

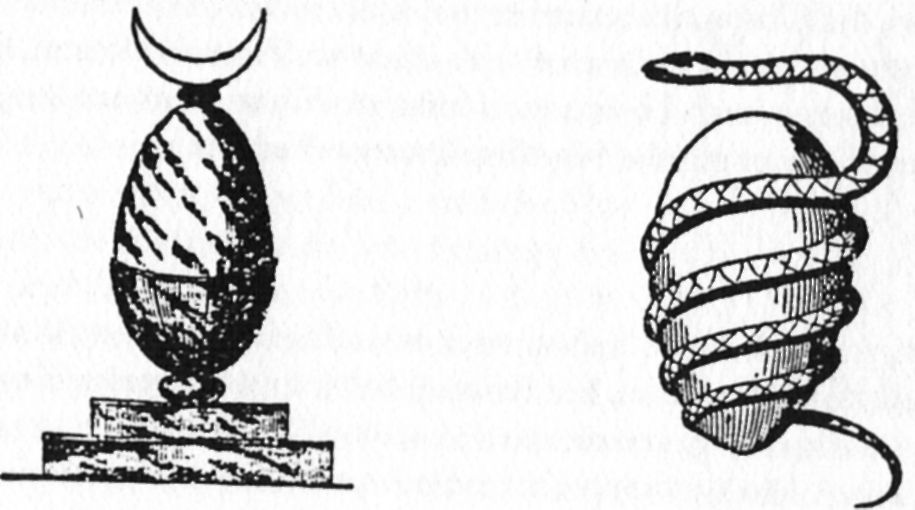

Die unten abgebildeten Zeichnungen zeigen zwei Arten, wie die Heiden ihre heiligen Eier darstellten. Das linke ist das Ei von Heliopolis; das rechte ist das Ei des Typhon.

Bei den Ägyptern wird das Ei mit der Sonne verbunden - das »goldene Ei.«" Ihre gefärbten Eier wurden in der Osterzeit als heilige Gaben dargebracht.12

Die »Enzyklopedia Britannica« schreibt dazu folgendes: »Das Ei als ein Symbol der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens geht zurück auf die alten Ägypter und Perser, die ebenfalls den Brauch hatten, während ihres Frühlingsfestes Eier zu bemalen und zu essen.«13

<

Wie kam es dann dazu, daß dieser Brauch mit dem Christentum verbunden wurde? Offensichtlich versuchten einige, das Ei zu »christianisieren«, indem sie erklärten, daß, so wie das Küken aus dem Ei schlüpft, so Christus aus dem Grab gekommen sei.

Papst Paul V (1605-1621) hat dazu sogar ein Gebet angeordnet: »Segne, O Herr, wir flehen dich an, diese deine Schöpfung des Eies, daß es deinen Dienern zur gesunden Speise werde, wenn sie es im Gedächtnis an unseren Herrn Jesus Christus verzehren.«14

Die folgenden Zitate aus der »Katholischen Enzyklopädie« sind bezeichnend: »Da die Verwendung von Eiern während der Fastentage verboten war, kamen sie auf den Ostertisch; sie waren rot gefärbt, was die Osterfreude symbolisieren sollte . . . Der Brauch könnte seinen Ursprung im Heidentum haben, denn es gibt eine sehr große Anzahl von heidnischen Bräuchen, mit denen die Wiederkehr des Frühlings gefeiert wird, und die für unser Osterfest übernommen worden sind«!

Osterfeuer und Osterhase

Nun noch ein Zitat, das den Osterhasen betrifft: »Der Hase ist ein heidnisches Symbol und ist immer ein Zeichen für Fruchtbarkeit gewesen.« 15

Dies war auch der Fall mit einem Brauch, der in Europa populär ist: »Das Osterfeuer wird auf der Spitze eines Berges durch ein anderes Feuer entzündet, das man erzeugt, indem man Holzteile aneinander reibt. Dies ist ein Brauch heidnischen Ursprungs, der in ganz Europa üblich ist, und der den Sieg des Frühlings über den Winter darstellen soll.

Die Bischöfe gaben strenge Edikte gegen die frevelhaften Osterfeuer heraus, aber es gelang ihnen nicht, sie überall abzuschaffen.« Was geschah also? Lesen Sie ganz genau ! »Die Kirche nahm den Brauch in die christlichen Zeremonien mit hinein, indem sie ihn auf die Feuersäule in der Wüste und auf die Auferstehung Christi bezog«!

Wurden heidnische Sitten, denen der Schein der Christlichkeit verliehen worden war, in die Römische Kirche hineingeschleust? Es ist nicht notwendig, darüber eine Aussage zu machen, denn die »Katholische Enzyklopädie« selbst bestätigt dies offen.

p>

»Wie das Osterei«, schreibt die »Enzyklopedia Britannica«, »so kam auch der Osterhase aus der Antike und wurde dann in das Christentum übernommen.

Der Hase wird in den Legenden des alten Ägypten und anderer Völker mit dem Mond verbunden . . . Durch die Tatsache, daß das ägyptische Wort für Hase »um« ist, was bedeutet »offen« und »Periode«, wurde er mit sowohl lunarer als auch menschlicher Periodizität und mit dem Beginn neuen Lebens im jungen Mann und in derjungen Frau in Verbindung gebracht. So wurde er zum Symbol der Fruchtbarkeit und der Erneuerung des Lebens. Daher waren sowohl der Osterhase als auch die Ostereier Symbole der sexuellen Potenz und der Fruchtbarkeit.

Der Sonnenaufgangsgottesdienst Während der Osterzeit ist es für Christen nicht ungewöhnlich, Sonnenaufgangsgottesdienste zu besuchen. Es wird angenommen, daß solche Christus ehren, da Er am Ostersonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, von den Toten auferstanden sei. Die Auferstehung hat sich tatsächlich aber nicht bei Sonnenaufgang vollzogen, denn es war noch DUNKEL, als Maria Magdalena zu dem Grab kam, und es war bereits leer!

Andererseits existierte eine Art Sonnenaufgangshuldigung, die ein Teil antiker Sonnenanbetung war. Wir wollen natürlich damit nicht andeuten, daß Christen heutzutage die Sonne anbeten, wenn sie an diesen österlichen Gottesdiensten teilnehmen. Wir sagen auch nicht, daß diejenigen, welche sich vor dem Sonnenbild der Monstranz und der runden, sonnenähnlichen Hostie verbeugen, die Sonne anbeten. Solche Praktiken, die nicht aufgrund eines biblischen Vorbildes durchgeführt werden, zeigen jedoch, daß Vermischungen stattgefunden haben.

Gläubige, die den wahren Gott kannten, verfielen der Sonnenverehrung und machten sie zu einem Bestandteil ihres Gottesdienstes. »Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des HERRN; und siehe, am Eingang des Tempels, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa fünfundzwanzig Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des HERRN und ihre Gesichternach OSTEN gerichtet; und sie warfen sich nach OSTEN hin anbetend vor der Sonne nieder« (Hes.8,16).

Die Tatsache, daß sie die Sonne gegen Osten hin anbeteten, zeigt, daß es sich um einen Sonnenaufgangsgottesdienst handelte. Im nächsten Vers steht: »denn siehe, sie halten die Ranke an meine Nase.« Fausset sagt, »daß sich dies auf den götzendienerischen Brauch bezog, bei Tagesanbruch Zweige von Tamarisken an die Nase zu halten, während man der aufgehenden Sonne Hymnen sang«.16

Auch die Propheten Baals in den Tagen Elias richteten ihren Blick gen Osten. Baal war der Sonnengott und somit auch der Gott des Feuers. Als Elia die Baalspropheten mit den Worten: » . . .und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott!« (1.Kön.18,24) herausforderte, schlug er den Baalsgötzendienst auf dessen eigenem Terrain.

Zu welcher Tageszeit begannen die Baalspropheten ihren Götzen anzurufen? Es geschah, als der Baal - die Sonne - sich erstmals am östlichen Horizont zeigte. Es war am »Morgen« (1.Kön.18,26), das bedeutet bei Tagesanbruch.17

Riten, die in Verbindung mit der aufgehenden Sonne standen, waren bei vielen alten Völkern bekannt.

Die Sphinx in Ägypten war so gebaut, daß ihr Angesicht gegen Osten gerichtet war.

Von dem Berg Fuji-Yama in Japan aus werden Gebete an die aufgehende Sonne gerichtet. »Die Pilger beten die erwachende Sonne an, während sie die Berghänge hinaufklettern . . .

Manchmal kommt es vor, daß man einige hundert Shinto-Pilger in ihren weißen Gewändern beobachten kann, die aus ihren Unterkünften hervorkommen und gemeinsam ihre Gesänge der aufgehenden Sonne darbrinKen.«18

Die heidnischen Anhänger des Mithras-Kults in Rom trafen sich bei Morgendämmerung, um dem Sonnengott zu huldigen.

Die Göttin des Frühlings, von deren Name unser »Ostern« kommt, wurde mit der im Osten aufgehenden Sonne verbunden - wie es schon das Wort »Ostern« impliziert. So besteht ein Zusammenhang zwischen der Morgenröte der Sonne im Osten, dem Namen Ostern und dem Frühling.

Nach den alten Legenden stieg Tammuz, nachdem er getötet worden war, hinab in die Unterwelt. Durch das Klagen seiner »Mutter« Ishtar (Ostera), wurde er auf geheimnisvolle Weise im Frühling wieder ins Leben gebracht.

Die Fastenzeit »Die Auferstehung des Tammuz durch den Gram Ishtars wurde alljährlich auf dramatische Weise dargestellt, um den Erfolg der Ernte und der Fruchtbarkeit der Menschen zu garantieren. Jedes Jahr hatten Männer und Frauen mit Ishtar den Tod des Tammuz zu beweinen und feierten die Wiederkehr des Gottes, um seine Gunst und Gaben erneut zu erhalten!«19

Wenn die neue Vegetation wieder hervorkommt, glaubten die Menschen der Antike, daß ihr »Retter« aus der Unterwelt hervorgekommen sei, daß er den Winter beendet und den Frühling hat kommen lassen.20

Sogar die Israeliten übernahmen Lehre und Riten des jährlichen heidnischen Frühlingsfestes, da Hesekiel von »Frauen, die den Tammuz beweinten« spricht (Hes.8,14).

Als Christen glauben wir, daß Jesus Christus in Wirklichkeit von den Toten auferstand - nicht nur in seiner Natur oder als die neue Vegetation des Frühlings. Da nun seine Auferstehung im Frühling geschah, war es nicht schwer für die Kirche des 4. Jahrhunderts (die nun den ursprünglichen Glauben auf vielerlei Arten und Wege verlassen hatte), das heidnische Frühlingsfest in das Christentum aufzunehmen.

Bezugnehmend auf diese Verschmelzung schreibt die »Enzyklopedia Britannica«: »Das Christentum nahm in seine Feierlichkeiten des großen christlichen Festtages viele der heidnischen Riten und Bräuche des Frühlingsfestes auf«!21

Nach der Legende wurde Tammuz von einem wilden Keiler getötet, als er vierzig Jahre alt war. Hislop weist daraufhin, daß vierzig Tage - je einen Tag für ein Jahr, das Tammuz auf der Erde gelebt hatte - dafür bestimmt waren, daß man »für Tammuz weinte«.

In früheren Zeiten wurden diese vierzig Tage verbracht mit Weinen, Fasten und Selbstzüchtigungen, um seine Gunst erneut zu erwerben, damit er aus der Unterwelt wieder hervorkommen könne, und er den Frühling beginnen lassen würde.

Nicht nur die Babylonier hielten diese Tage ein, sondern auch die Phönizier, die Ägypter, die Mexikaner, und für eine bestimmte Zeit sogar die Israeliten. »Es schien so«, sagt Hislop, »als ob diese Fastenzeit für die Heiden eine unentbehrliche Vorbereitungszeit für das große jährliche Fest war, das in Gedenken an den Tod und an die Auferstehung des Tammuz gefeiert wurde.«22

Nachdem die Kirche andere Glaubensüberzeugungen bezüglich des Frühlingsfestes übernommen hatte, war es dann nur noch ein weiterer Schritt in der Entwicklung, das »Fasten«, das dem Fest vorausging, auch mit hinein zu nehmen. Die »Katholische Enzyklopädie« weist offen daraufhin, daß »Schreiber des vierten Jahrhunderts dazu neigten, viele Bräuche (z.B. die vierzigtägige Frühlings-Fastenzeit) als eine apostolische Einrichtung zu beschreiben, die sicherlich keinen Anspruch hat, als solche angesehen zu werden.«23

Nicht vor dem sechsten Jahrhundert ordnete der Papst die Einhaltung dieser Fastenzeit offiziell an. Er nannte es ein »heiliges Fasten«, da die Menschen sich von Fleisch und einigen anderen Speisen enthalten mußten.

Katholische Gelehrte wissen und sehen, daß es innerhalb ihrer Kirche Bräuche gibt, die dem Heidentum entlehnt sind.24 Aber sie argumentieren, daß viele Dinge, auch wenn sie ursprünglich heidnisch gewesen sind, christianisiert werden können.

Wenn irgendein heidnischer Stamm vierzig Tage zu Ehren eines heidnischen Gottes besonders beachtete, warum sollten wir nicht das Gleiche tun, nur zur Ehre Christi?

Auch wenn Heiden die Sonne gen Osten hin anbeten, können wir nicht trotzdem Sonnenaufgangsgottesdienste feiern, um die Auferstehung des Christus zu feiern, selbst wenn das nicht die Tageszeit gewesen war, zu der er auferstand?

Obwohl Heiden das Ei als Symbol verwenden, ist es nicht möglich, daß wir die Verwendung weiterführen und vorgeben, daß es den großen Stein, der vor dem Grab war, symbolisieren soll?

Mit anderen Worten: Warum sollen wir nicht alle möglichen beliebten Bräuche übernehmen, nur daß wir damit nicht heidnische Götter ehren, wie es die Heiden zu tun pflegen, sondern Christus? Das alles klingt sehr logisch. In der Bibel selbst finden wir jedoch eine wahrhaftigere Richtschnur: ». . . so hüte dich, daß du dich ja nicht verführen läßt, es ihnen nach zu tun,. . . daß du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst: Wie dienten diese Nationen ihren Göttern? Auch ich will es so tun! Dem HERRN deinem Gott sollst du so etwas nicht antun. . . Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen.« (5.Mose 12,30-31; 13,1)

Anmerkungen, Quellen:

1. Cirlot, A Dictionary of Symbols, S. 29

2. Fausset's Bible Encyclopedia, S. 232

3. Encyclopedia of Religions, Bd. 2, S. 120, Art. »Friday«

4. ebd. Bd. 2, S. 105, Art. »Fish«

5. Inman, Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism, S. 55

6. Encyclopedia of Religions, Bd. 2, S. 105

7. Hislop, The Two Babylons, S. 103

8. ebd. S. 109

9. ebd. S. 108

11. ebd. S. 12

12. Bonwick, Egyptian Belief, S. 24

13. Encyclopedia Britannica, Art. »Easter«

14. The Catholic Encyclopedia, Bd. 5, S. 227, Art.«Easter«

15. Encyclopedia Britannica, Art. »Easter«

16. Fausset's Bible Encyclopedia, S. 304

17. Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, No. 1242

18. Dobbins, The Story of the World's Worship, S. 330

19. Smith, Man and His Gods, S. 86

20. Urlin, Festivals, Holy Days, and Saints' Days, S. 89

21. Encyclopedia Britannica, Bd. 7, S. 859, Art. »Easter«

22. Hislop, The Two Babylons, S. 104-105

23. The Catholic Encyclopedia, Bd. 3, S. 484, Art.«Celibacy«

24. ebd. Bd. 11, S. 390, Art. »Paganism«

Kath. Mysterienkult